ページに広告が含まれる場合があります。

端午の節句(初節句のお祝い)の鯉のぼりや五月人形、

- 鯉のぼりや五月人形は誰が買う?

- 自分たちで買っていいの?どこで買う?

- おじいちゃん・おばあちゃんが買うもの?

- 父方・母方、どっちが買うのが無難?

- 角が立たないようにしたい・・・

初めてのお子さんの場合、分かりませんよね・・・

我が家にも長男・次男と2人男の子がいますが、やはり長男の時はどうしたらよいのか悩みました。

![]()

Fujio

この記事では私の経験や、各地の風習を調べて、「鯉のぼり・五月人形は誰が買うのが無難なのか」をまとめました。

【男の子の初節句】

鯉のぼり・五月人形は誰が買うのが無難?

SNSでも「五月人形・鯉のぼり誰が買う?」といった投稿はよく見かけます

【結論】五月人形や鯉のぼりは、

母方の実家で用意するのが昔ながらの風習

いきなり結論ですが、昔からの風習では「母方の実家」が用意するのが通例のようです。

※一部地域によって異なるケースもありますが、大半は「母方の実家」が用意するでした。(東日本の一部では父方の実家もあり)

実際、我が家も長男・次男が生まれた際に、妻の実家から贈ってもらいました。

なぜ母方の実家が用意する風習になった?

理由は諸説あるようですが、結婚すると妻が夫の家に嫁入りし、夫の両親と同居するのが当たり前と考えられていた頃、 離れて暮らす母方の両親が、孫と娘の顔を見たくて五月人形や鯉のぼりを用意し、夫婦が暮らす夫側の家へ持参したという説もあります。

でも、こだわる必要は無い!

近年、両親と同居する家庭も減ってきていますよね、我が家もそうです。したがって必ずしも母方の両親が用意するということも減ってきているようです。あくまでも風習に従って実家をたてる、というところでしょうか。

両家で折半するといったケースや、お子様のパパやママ自身が購入する場合も多いです。調べたところ地域によって様々な風習があり、夫(父方)が長男の場合は、父方の両親が準備するという地域もあるようです。

いずれにせよ、どちらの両親が準備しなければならないという特別な決まりはありません。鯉のぼりを母方、五月人形を父方で用意する(もしくはその逆)のもよいですし、なにより子どもの未来を想って、両家で和やかに話し合って決めるのも良いと思います。

【初節句】鯉のぼり・五月人形の豆知識

なぜ端午の節句に五月人形を飾るの?

江戸時代、端午の節句が公的な行事として定められ、武家の跡継ぎとなる男の子の誕生を祝い、健やかな成長と出世を願うものとして定着していきました。

端午の節句に鎧兜を身にまとった人形を飾る習慣は、庶民の間で生まれたものです。五月人形は、「男の子を病気や災厄から守る」お守りのような存在なのです。

なぜ端午の節句に鯉のぼりを飾るの?

端午の節句に鯉のぼりを飾り始めたのは江戸時代です。庶民が武士を真似てのぼりを立て、のぼりに「鯉の滝登り」を描いたのが始まりと言われています。

鯉が滝を登り龍になったという「登龍門伝説」にちなんで、子供に立身出世して欲しいという願いを表しているのです。

昭和になると、青や緑やオレンジの鯉も加わり、真鯉を父、緋鯉を母と見立て、「幸せな家庭」を象徴するイメージも強くなっていきました。

ちなみに

鯉のぼりの代わりに端午の節句に幟を上げるという地域もあるんです。

五月人形と鯉のぼり両方飾らないとだめ?

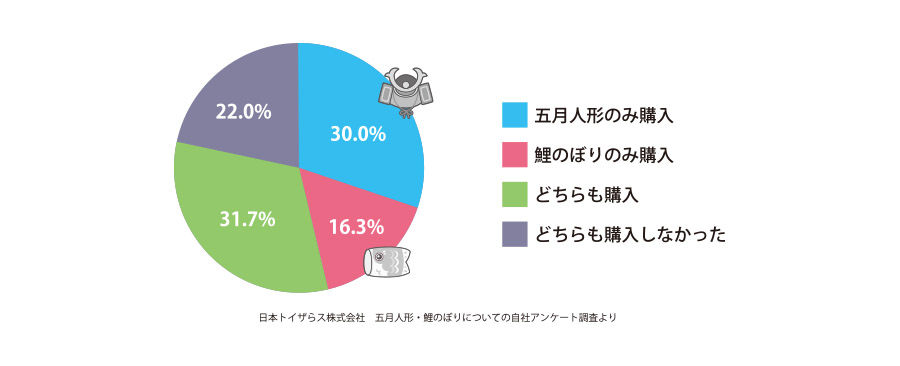

日本トイザらスが2015年に行った独自アンケート調査では、男の子の子ども・孫がいる454名のうち、約78%の方が、五月人形か鯉のぼり、もしくはその両方を購入、又は購入予定と答えています。

どちらかだけ購入した理由としては、五月人形においては、「飾るスペースがない」「収納スペースがない」、また鯉のぼりにおいては、「ベランダやバルコニーに設置できない規則がある」「庭がない」「収納スペースがない」という主に住宅事情が一因となっているようです。

五月人形、もしくは鯉のぼりを購入した理由としては

- 自信が子どもの頃買ってもらった

- 「由来」とされる願いを込めて

- 記念撮影をするため

- 祖父母や親戚から購入するよう進められた

- 友人などが飾っているのを見て

- その他

時代が変わっているとは言っても、伝統文化の継承したいと考える人も多いんですね。

初めての端午の節句(男の子の初節句)はどうお祝いする?

繰り返しになりますが、「初節句」とは子どもが生まれて初めて迎える節句のことで、子どもの成長を喜ぶとともにこれからの健康を願うお祝い行事です。

女の子には雛人形、男の子は当記事で紹介したように五月人形や鯉のぼりを贈って飾ることが一般的です。 両家の家族を招いて一緒にお祝いする家庭が多いようです。

「端午の節句」といえば「ちまき・柏餅」

「ちまき」と「柏餅」を食べるイメージがある「端午の節句」。

現在は笹に包まれている「ちまき」ですが、昔は菖蒲の葉でも包まれていたそうです。 「柏餅」を包む柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄を意味するおめでたい食べ物と言われています。

「出世魚(しゅっせうお)」と言われているブリや「勝男」とかけた鰹、「まっすぐに伸びる」特徴と子どもの成長をかけた「たけのこ」も縁起が良い食べ物とされています。

他には祝い事の定番「お赤飯」や「お寿司」、子どもが大好きなケーキなど、お子さまの好みによってメニューをアレンジするのも良いですね。

最後に

五月人形や鯉のぼりの種類はたくさんあり、飾り方やブランドなどでも値段は変わってきます。 誰が買うにしても、飾る場所、サイズ、予算を決めてから、後悔しないように購入しましょう。

「健やかに育って欲しい」と願う親の気持ちは大切にしたいですね。